Участники IV семинара ИППО познакомились с храмами Донской земли

С 22 по 25 мая 2013 года на Донской земле проходил семинар для руководителей региональных отделений Императорского Православного Палестинского Общества, участники которого побывали в ст.Старочеркасской, Ростове-на-Дону, Новочеркасске. В этих трех значимых местах, связанных с историей Донского казачества, члены Палестинского Общества посетили главные храмы.

Станица Старочеркасская некогда называлась городом Черкасском и была столицей вольного донского казачества. Свое название город получил от казаков-запорожцев — черкас, основавших Черкасск не позже 1570 года.

В центре станицы расположен Старочеркасский музей-заповедник, занимающий площадь 180 га. Он включает в себя около 30 памятников архитектуры и культуры XVII — нач. XX веков, связанных с историей и бытом донского казачества.

Участники семинара посетили древний Воскресенский войсковой собор, ныне относящийся к Свято-Донскому мужскому монастырю Ростовской-на-Дону епархии, бывшее Атаманское подворье Воскового атамана Данилы Ефремова с фамильной церковью Донской иконы Божией Матери (XVIII в.) и храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, в котором крестили знаменитого донца – атамана Матвея Платова в 1751 году.

С историей Войскового Воскресенского собора гостей познакомил член Ростовского отделения ИППО Илья Геннадиевич Шарков.

По челобитной казаков, величественный девятиглавый каменный храм был возведён с 1706 по 1719 годы, во время действия указа Петра I, запрещавшего строительство каменных зданий везде, кроме Петербурга. Однако, в виду политической необходимости, Пётр сам содействовал строительству, помогая деньгами, утварью, прислал два колокола и, как утверждается, лично принял символическое участие в строительстве, положив на извести несколько кирпичей (что заявлено на памятной надписи, сделанной, правда, уже в XIX веке).

Интерьер собора поражает своим убранством, контрастирующим со сдержанным внешним видом. Уникальный шестиярусный позолоченный резной иконостас размером 19?23 метра содержит в себе 149 икон середины XVIII – начала XIX века, выполненных московским иконописцем Егором Ивановым Греком. Собор украшен протяженной хоровой галереей с уникальной росписью.

Напротив средних царских врат собора (перед иконостасом) висит отлитое из меди пятиярусное паникадило весом более 550 кг. Считается, что оно было привезено в 1643 году из Предтеченской церкви Азова атаманом Иосифом Петровым. Привлекают внимание металлические плиты перед алтарём, где находятся отлитые надписи о том, что на этом месте в своё время молились российские императоры и великие князья (Александр I, великие князья Михаил Павлович и Николай Александрович).

В больших полукруглых окнах окружающей собор галереи – гульбище (с южной её стороны) раньше стояли нацеленные на задонскую степь пушки. В бытность Черкасска столицей донского казачества, на этой же галерее, в кладовых с сохранившимися и поныне массивными железными дверями хранились регалии Войска Донского.

Рядом с храмом расположена шатровая колокольня, с которой можно осмотреть окрестности, майдан, площадь, на которой осуществлялось местное казачье самоуправление, и выставлены трофеи Азовского осадного сидения XVII в.

В Свято-Донском монастыре члены ИППО побывали в храме во имя Донской иконы Божией Матери.

Храм был заложен в 1756 году войсковым атаманом генерал-майором Даниилом Степановичем Ефремовым на своем родовом подворье. Освящен был 16 сентября 1761 года. В 1836 году на месте Ефремова подворья находился Старочеркасский Ефремовский женский монастырь. Его основательницами были невестки Стефана Даниловича — Евдокия и Ульяна, которые пожертвовали значительную часть родового имения и капитала.

Домовой храм во имя Донской иконы Божией Матери стал монастырским. Семья Ефремовых очень заботилась о внутреннем убранстве храма. Все сорок икон его были облачены в серебряные с позолотой ризы, а царские ворота — кованы из серебра. Запрестольный образ Донской Божией Матери «греческой живописи» был облачен в серебряную ризу и венчался короной с драгоценными камнями. На изготовление паникадила, по легенде, пошли серебряные чаши, из которых атаман Данила Ефремов угощал калмыцких ханов. Весило оно более 125 кг.

В начале XX века монастырский храм сиял благолепием. На колокольне храма было восемь колоколов, главный из которых весил более 2,5 тонн.

В 1924 году советская власть закрыла монастырь, с тех пор храм и другие монастырские постройки пришли в сильное запустение.

Лишь в 1994 году монашеская жизнь начала возрождаться. В первую очередь братия принялась за работы по восстановлению храма, расчистке и благоустройству прилегающей территории. В Донском храме был установлен шестиярусный иконостас, иконы для которого написаны в древнерусском стиле; на колокольне появились колокола. были приведены в порядок могилы усопших из рода Ефремовых и игуменьи Иннокентии возле храма.

Участники семинара молитвенно почтили память почивших возобновителей обители – архимандрита Модеста (Потапова) и игумена Порфирия (Слободяника), также погребённых у алтарной апсиды монастырского храма. Члены ИППО пропели «вечная память» и возложили цветы на могилы.

24 мая, в день св. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, участники семинара посетили три храма Ростова-на-Дону.

Первым из них был кафедральный Рождества Пресвятой Богородицы собор.

Об истории и архитектурных особенностях собора рассказал И. Г. Шарков, а о живописи и особенностях оформления внутреннего убранства собора — священник кафедрального собора иерей Михаил Новинский.

На месте собора еще в 1766 году была построена часовня, которая со временем была перестроена в деревянную, а затем и каменную церковь, первоначально имеющую статус купеческой, а с 1822 года — соборной. За ветхостью она была разобрана, и в период с 1854 по 1860 года с на этом месте был построен собор по типовому проекту архитектора К. А. Тона и внешне схож с другими храмами, построенным по его проектам: храмом Христа Спасителя в Москве и несохранившимися до наших дней Введенским храмом Семеновского полка в Санкт-Петербурге и Святодуховским кафедральным собором в Петрозаводске.

Пятикупольный собор в плане имеет форму креста, построен в русско-византийском стиле. Трехъярусный иконостас в восточной части собора выполнен в виде часовни, увенчанной шатром и главкой.

Главным попечителем строительства являлся церковный староста Константин Михайлов-Нефедов. На средства потомственного почётного гражданина Ростова И. С. Панченко были расписаны стены собора, приобретены иконы, изготовлена дорогая церковная ограда и установлены ценные кресты на купола.

В 1887 году построена четырёхъярусная 75-метровая колокольня.

В 1937 году собор был закрыт, и на его территории разместился зоопарк, а впоследствии складские помещения. В 40-е годы XX века были разрушены верхние ярусы колокольни.

Снова собор открыт в 1942 году, в условиях оккупации. В 1950 году в соборе был произведен ремонт и восстановлены росписи, в 1988 г. проведена реконструкция внутреннего убранства храма. В 1999 году, к 250-летию города Ростова, восстановлена колокольня в её первоначальном виде. Новые колокола отличаются от своих предшественников названиями и меньшими размерами.

Пятикупольный собор в плане имеет форму креста, построен в русско-византийском стиле. Трехъярусный иконостас в восточной части собора выполнен в виде часовни, увенчанной шатром и главкой.

Главным попечителем строительства являлся церковный староста Константин Михайлов-Нефедов. На средства потомственного почётного гражданина Ростова И. С. Панченко были расписаны стены собора, приобретены иконы, изготовлена дорогая церковная ограда и установлены ценные кресты на купола.

В 1887 году построена четырёхъярусная 75-метровая колокольня.

В 1937 году собор был закрыт, и на его территории разместился зоопарк, а впоследствии складские помещения. В 40-е годы XX века были разрушены верхние ярусы колокольни.

Снова собор открыт в 1942 году, в условиях оккупации. В 1950 году в соборе был произведен ремонт и восстановлены росписи, в 1988 г. проведена реконструкция внутреннего убранства храма. В 1999 году, к 250-летию города Ростова, восстановлена колокольня в её первоначальном виде. Новые колокола отличаются от своих предшественников названиями и меньшими размерами.

В храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» делегацию сопровождал и провёл экскурсию настоятель храма, член ИППО протоиерей Вадим Толмачёв.

Храм был основан в 2005 году в районе всемирно известной «Змиевской балки» (на этом месте в годы Великой Отечественной Войны фашисты зверски убили более 27 000 донских жителей). В июле 2011 года по окончании строительства протоиерей Вадим Толмачев был назначен настоятелем храма. С этого момента начались регулярные богослужения.

Храм был основан в 2005 году в районе всемирно известной «Змиевской балки» (на этом месте в годы Великой Отечественной Войны фашисты зверски убили более 27 000 донских жителей). В июле 2011 года по окончании строительства протоиерей Вадим Толмачев был назначен настоятелем храма. С этого момента начались регулярные богослужения.

В храме Святого мученика Иоанна Воина храмового комплекса во имя святого великомученика и Победоносца Георгия делегацию встречал и провёл экскурсию настоятель храма, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Ростовской-на-Дону епархии протоиерей Валерий Волощук. Он показал и рассказал об истории становления и развития приходских иконописных и золотошвейных мастерских, кружка росписи по батику.

На территории прихода выращен уникальный куст Неопалимой купины из привезенного из Синая черенка этого библейского растения. Неопалимая купина — в Пятикнижии – горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошёл к кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнём, но не сгорает» (Исх.3:2), Бог воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю. Скорее всего, реальным прообразом Неопалимой Купины послужило растение ясенец белый, встречающееся на Синайском полуострове, выделяющее летучее эфирное масло, которое легко воспламеняется на солнце. В православном монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове почитается куст, по преданию считающийся Неопалимой Купиной.

Черенок укоренился, вырос в небольшой, переживший уже две ростовских зимы куст. Прихрамовая территория имеет интересный ландшафтный дизайн, озеленена редкими деревьями и кустарниками. Так, среди экзотических растений можно выделить субтропические лириодендрон (тюльпанное дерево), платан восточный; редкие породы кустовидной сосны, пихты, несколько видов можжевельника, туи, роз, колхидского самшита и многие другие.

Члены делегации ИППО передали в дар храмам подарочные издания Евангелия на четырёх языках и летопись Императорского Православного Палестинского Общества (2007-2012), изданную к 130-летию Общества в прошлом году.

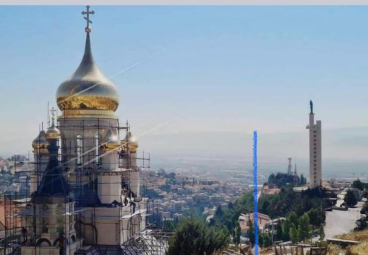

В последний день работы семинара делегация ИППО побывала в Новочеркасске, где посетила кафедральный собор.

Инженер генерал-лейтенант Ф. П. Деволан, проектировавший город, мечтал сделать из него «маленький Париж». Он заложил в основу города несколько площадей. В центре каждой из них стояла церковь, от которой диаметрально расходились улицы. В настоящее время в городе с населением в 180 тысяч действуют 10 храмов. Члены ИППО посетили главный храм донского казачества — Свято-Вознесенский войсковой собор.

Экскурсию на соборной площади и в соборе провели директор Новочеркасского музея истории Донского казачества Сединко Светлана Алексеевна и член Ростовского отделения ИППО И. Г. Шарков.

Новочеркасский Вознесенский кафедральный собор считается одним из самых величественных в России, по величине он уступает только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге. Заложенный в 1893 году, он был освящен в 1905 году. Примечательно, что первоначально на этом месте в течение сорока лет строился грандиозный собор по другому проекту, заложенный одновременно с самим городом в 1805 году, но он неожиданно рухнул от дефектов проекта и стройматериалов. День был нерабочий, и никто не пострадал. Строительство было возобновлено лишь спустя полвека. Но и этому проекту «не повезло», в 1863 году обрушился главный купол храма, к счастью опять никто не пострадал. Храм разобрали, третий вариант тоже оказался непрочным из-за экономии и поспешности, но это вовремя заметили и приняли меры для устранения недостатков.

С блеском завершил строительство военный инженер К. Х. Лимаренко. На рубеже XIX и XX веков технический прогресс шёл семимильными шагами, и Лимаренко не преминул воспользоваться его достижениями. Он переработал проект таким образом, что уменьшил вес собора на 30 000 тонн, первым в России применил железобетонные конструкции для возведения купола. Вообще на строительстве собора в Новочеркасске было «обкатано» много различных новшеств. Так, например, специально для этого строительства был построен свой кирпичный завод, выпускавший до 2 000 000 штук кирпича в год. Чтобы снабжать стройку водой, был построен специальный водопровод, по которому подавалась вода из реки. Здесь действовала также своя небольшая электростанция. А чтобы испытывать строительные материалы на прочность, была оборудована специальная лаборатория. И в совокупности всё это дало превосходный результат!

23 июля 1900 года на ещё строившуюся колокольню было произведено поднятие 9-ти колоколов, общий вес которых составлял 1 280 пудов, то есть около 33-х тонн. Поднимали их вручную: канатами через систему блоков. Участвовать в этом мог каждый желающий новочеркасец, либо житель окрестных станиц.

По свидетельству одной из старушек, детство которой прошло в Калаче-на-Дону, на освящении новооткрытого войскового Вознесенского кафедрального собора, проходившем 6 мая 1905 года (то есть практически через 100 лет после его закладки 18 мая 1805 года), присутствовали делегации казаков и из многих отдалённых от Новочеркасска станиц. Среди них был и её отец, который после своего возвращения домой всю свою жизнь продолжал вспоминать это неординарное событие и рассказывать всем, какой громадный собор необычайной красоты он видел в Новочеркасске.

Здание 75-метрового Вознесенского собора вписывается в прямоугольник со сторонами 62 на 70 метров и вмещает до 5 000 молящихся.

Главный престол собора освящен в честь Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Кроме того, имеется еще два придела: в память Донской чудотворной иконы Божией Матери «Одигитрия» и преподобного Серафима Саровского чудотворца. Все три иконостаса изготовлены из трехцветного мрамора превосходной работы по эскизам русских мастеров. Все живописные и орнаментные работы исполнены Обществом русских художников. Богатый орнамент представляет собой прекрасный образец убранства древних церквей Византии, с ее богатыми яркостью фантазией и торжественной гармонией красок.

В храме участники семинара увидели размещенную в центре зала грамоту, подписанную Председателем Императорского Православного Палестинского Общества С. В. Степашиным и подтверждающую дарение собору частицы дерева Закхея в Иерихоне, а рядом — саму святыню, доступную для поклонения. 28 июня 2011 года ее передали в дар настоятелю Свято–Вознесенского войскового кафедрального собора игумену Филарету члены рабочей группы ИППО во главе с аудитором Счетной палаты Михаилом Одинцовым. Эта рабочая группа патронирует древнее священное дерево в Иерихоне, поддерживая его здоровье с помощью современных биотехнологических методов.

На этот раз члены делегации ИППО передали в дар собору подарочное издание Евангелия на четырех языках.

Фото Владимира Шелгунова, действительного члена Императорского Православного Палестинского Общества

Поделиться: